Les établissements recevant du public (ERP) sont classés par catégorie selon leur activité et leur capacité d’accueil. Les ERP de type « PA » concernent les établissements de Plein Air, avec des seuils d’effectifs établis sur 5 catégories. L’arrêté du 25 juin 1980 (Articles PA 1 à PA 14) en définit les exigences de sécurité incendie.

Découvrez les ERP appartenant à la catégorie PA, les seuils des catégories et comment est calculé l’effectif de ces établissements de plein air.

ERP PA : quels sont les établissements de plein air ?

Les établissements appartenant à la catégorie « plein air » sont :

- Les terrains de sport,

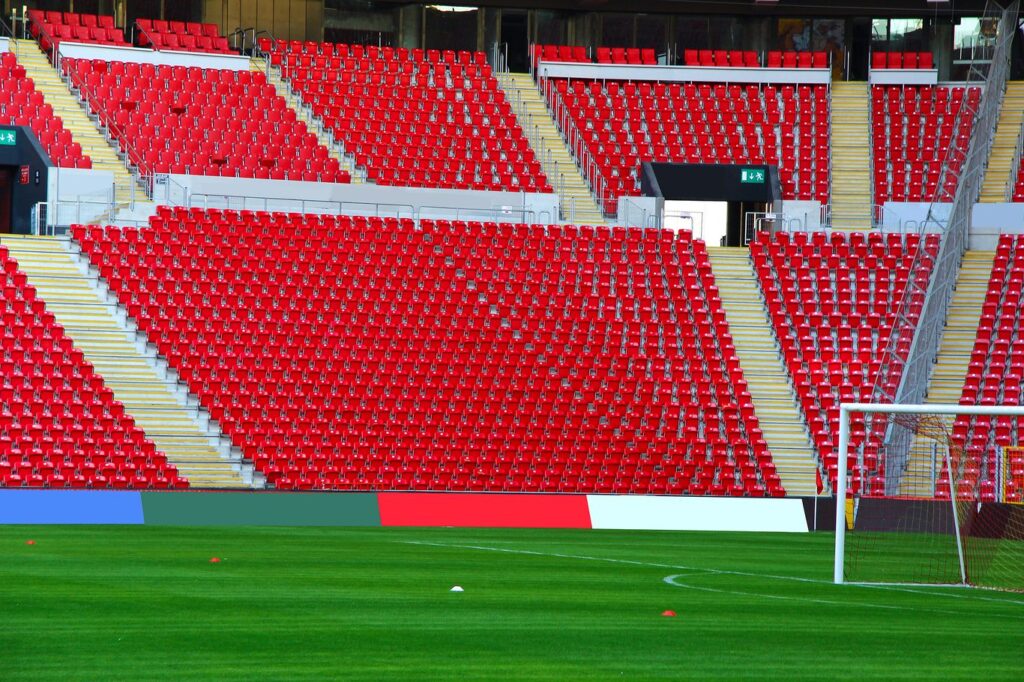

- Les stades,

- Les pistes de patinage,

- Les piscines en plein air,

- Les arènes,

- Les hippodromes,

- Etc.

Ces établissements sont considérés comme des ERP spéciaux, tout comme les ERP de type SG, OA, ou encore les ERP de type CTS.

Les catégories pour les ERP de type PA

Les seuils des catégories pour les ERP de type PA sont les suivants :

| Plus de 1500 personnes | 1ère catégorie |

| De 701 à 1500 personnes | 2ème catégorie |

| De 301 à 700 personnes | 3ème catégorie |

| 300 personnes | 4ème catégorie |

| Moins de 300 personnes | 5ème catégorie |

Comment est calculé l’effectif des ERP de type PA ?

L’effectif maximal des personnes admises simultanément dans un ERP PA est déterminé :

- Soit suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou de l’exploitant,

- Soit suivant la plus grande des valeurs calculées dans le tableau ci-dessous :

| Terrains de sports, stades |

|

| Pistes de patinage |

|

| Bassins de natation |

|

| Autres activités |

|

(*) Le nombre maximal de spectateurs admis est déterminé en cumulant :

- Le nombre de personnes assises sur les sièges,

- Le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d’une personne par 0,50 mètre,

- Le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l’exclusion des dégagements), à raison de 3 personnes par mètre carré ou 5 personnes par mètre linéaire.

Les ERP de plein air doivent donc respecter la réglementation en matière de sécurité incendie afin de protéger le public contre les risques d’incendie et de panique.

Les chefs d’établissement sont tenus d’effectuer des contrôles techniques dans le but de garantir la conformité de toutes les installations présentes dans leur ERP de type PA.

À noter que les ERP de type PA ne sont pas soumis à une réglementation particulière concernant les alarmes incendie.

Découvrez d’autres spécificités en fonction des catégories d’ERP :